Artigo

FNM - Os primeiros pesados brasileiros

Quando o primeiro FNM foi produzido no Brasil, o país não tinha outra fábrica de veículos pesados. O primeiro veículo a se consagrar foi o D-9500. Era produzido na versões toca para 11 toneladas e truck para 16 toneladas. Seu motor era de 9,5 litros com 130 hp e características bastante curiosas. Era manufaturado em bloco de alumínio de 6 cilindros com 4 válvulas, dois cabeçotes e um filtro de ar instalado sobre cada - razão pela qual o cofre do motor era bastante alto. O sistema elétrico era formado por quatro baterias de 6 volts instaladas em caixa de madeira. Toda a fiação elétrica era dupla, com os fios positivos e negativos saindo desde a bateria até os componentes elétricos do caminhão. Os fios eram encapados com um tecido feito de algodão, o que facilitava o surgimento de incêndios. Portanto, a verificação dos chicotes tinha que ser feita com frequência e muita atenção.

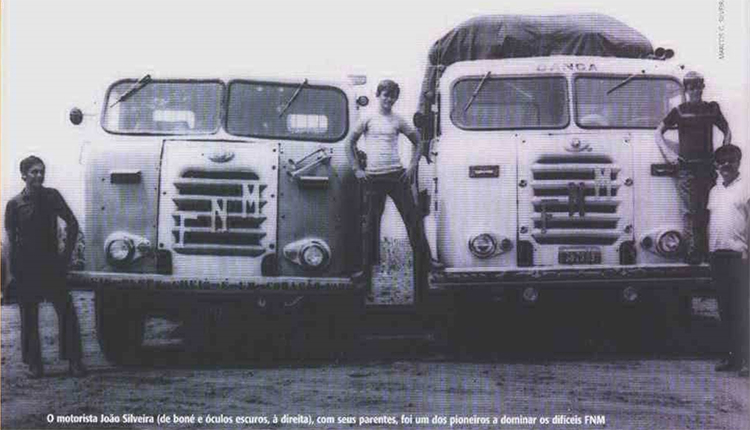

O motorista João Silveira (de boné e óculos escuros, à direita), com seus parentes, foi um dos pioneiros a dominar os difíceis FNM.

O motorista João Silveira (de boné e óculos escuros, à direita), com seus parentes, foi um dos pioneiros a dominar os difíceis FNM.

José João Reinert (1º à esqueda) foi motorista e mecânico de FNM por 20 anos.

José João Reinert (1º à esqueda) foi motorista e mecânico de FNM por 20 anos.

O veículo também tinha como acessório indispensável uma manivela para acionar o motor caso houvesse falha no sistema elétrico. A exigência era que a pessoa tinha que estar em boa forma física para fazer girar manualmente um motor daquele porte.

O sistema de lubrificação era o que mais havia de sui generis: possuía uma vareta ligada ao pedal do acelerador. Cada vez que se acelerava o veículo, este conjunto de varetas acionava mecanicamente um sistema de raspagem para limpar a borra de óleo que se acumulava no filtro - depositando-a no fundo do conjunto para ser limpado posteriormente. A bomba de óleo era acionada por ua engrenagem de bronze que se desgastava rapidadmente, fazendo com que o motor perdesse presão de lubrificação - qualquer descuido, e o propulsor se fundia. Trocava-se óleo a cada 1.000 kms, razão pela qual os motoristas, até o começo da década de 70, sempre carregavam baldes de lubrificantes dentro do veículo.

Esse era o transporte no Brasil nas árduas décadas de 50 e 70. O FNM D-9500 tinha uma caixa de 4 velocidades com três alavancas: para troca das marchas, para as reduzidas e a terceira que se chamava curiosamente de “freio montanha” - sistema que consistia num conjutno de engrenagens acoplado à caixa de câmbio e que atuava junto ao freio de estacionamento. Quando o freio de mão era acionado, usava-se também o “freio montanha”, que travava a caixa de cãmbio. O problema é que o motorista acabava esquecendo de desbloquear o veículo e quebrava o câmbio.

A fama de ser um veículo ruim de freio vai longe, mas a fábrica sempre alegou que os motoristas, como de costume, nunca liam o manual de instrução do veículo.

Com relação ao diferencial, a relação era bastante reduzida. Tinha um casal cônico - coroa e pinhão - com 37 dentes para a coroa e 17 para o pinhão, que em seu turno transmitiam o movimento para um casal cilíndrico de 11 x 51 dentes. Isso fazia o caminhão extremamente reduzido. É nesse ponto que nós vemos o caminhão refletindo o Brasil: não havia estrada para velocidades altas. Entretanto, à medida que as estradas foram melhorando, a FNM foi introduzindo novas possibilidades de transmissão, aumentando a velocidade média do veículo. Isso fica claro com os manuais de reparação indicando coroa e pinhão com relações de 35 x 16 e, pouco depois com relação 35 x 17 associados a casal cilíndrico de 14 x 49. Mais tarde com 16 x 47. Assim, se o veículo tinha a relação coroa pinhão de 37 X15 com um casal cilíndrico de 11 x 51, a velocidade máxima não passava de 50 km/h. Se tivesse a relação 35 x 17 com 47 x 16, ele poderia chegar a 120 km/h. É o FNM contando a história do transporte no Brasil. Este caminhão já vinha com cruzetas. Até aqui, a união entre os cardãs era feita por uma bolacha de borracha de aproximadamente 2” x 10”. A grande vantagem é que o sistema não vibrava e não gerava ruído.

Em 1957, a FNM lançou o D-11000. Uma série de alterações foram feitas neste veículo. Tinha um motor de 11 litros, de 170 hp, com três cabeçotes e com filtro de ar externo instalado no lado direito frontal da cabine. O bloco era fundido na Alemanha e usinado no Brasil.

FNM Brasinca de 1957.

FNM Brasinca de 1957.

Com capacidade de 11 toneladas.

Com capacidade de 11 toneladas.

Nesta época o FNM ganha o apelido de “barriga d´água” porque a água sumia do radiador e aparecia no cárter. É provável que em algum momento do processo de usinagem do bloco, falhas tinham ocorrido deixando as galerias de circulação pouco espessas, permitindo a passagem de água - mas não foram todos os veículos que apresentaram o problema. Neste período, uma grande máquina operatriz para usinagem de bloco foi trazida da Itália. Parece que o piso onde se apoiava a máquina cedeu, mas demorou um certo tempo até que isso fosse descoberto, o que ocasionou o problema. A instalação elétrica neste modelo tinha duas baterias de 24 volts, porém a fiação continuava encapada em algodão.

Por outro lado, o D-11000 perdeu o freio montanha, mas permaneceu com o freio de estacionamento no cardã. Também o sistema de lubrificação foi melhorado passando a ser acionado diretamente pelo virabrequim e com engrenagem de aço, resolvendo, definitivamente, o problema de pressão de lubrificação. Mas os dutos de passagem de óleo ainda eram todos externos.

Em 1966, a FNM lançou o motor versão D1 superbloco. Nada mais era que ua mudança no sistema de lubrificação dos balancins e no eixo comando, que passou para dutos internos no bloco. Pouco depois a FNM lançou uma versão mais potente deste caminhão, com 180 hp.

O que torna isso bastante curioso é que, exceto por um aumento no número de furos dos bicos injetores, não houve nenhuma outra alteração significativa no trem-de-força.

Um estudo de aerodinâmica indicou que se arredondasse a cabine um pouco, ele ganharia mais potência. E foi exatamente o que a fábrica fez, lançando uma nova cabine.

FNM - Pesados Brasileiros

Motor de 210 cv

O FNM ganhou mais potência no motor quando foi lançada a versão 210. Ela vinha com avanço automático na bomba injetora. Era o único caminhão no Brasil com esta tecnologia, o que permitia maior circulação de água, antivibrador mais pesado, e finalmente o ganho de um “pulmão mecânico”. Até então, a entrada de ar se dava por um único duto para todos os cilindros e pela frente. O primeiro cilindro recebia ar frio que ia aquecendo a medida que ia passando para os demais. Quando chegava ao último cilindro, ele estava sobreaquecido, não entrando a quantidade necessária para gerar a potência projetada. O pulmão mecânico era uma caixa de recepção de ar alocada na parte lateral do bloco do motor, com um entrada central distribuindo esse ar homogeneamente através de dutos independentes para cada cilindro. Essa alteração melhorou substancialmente a condição de geração de potência dos motores FNM.

FNM - Pesados Brasileiros

A arte de dirigir

Dirigir um FNM não era tarefa para qualquer um. As recomendações eram muitas: não deixar o motor sobreaquecer, evitar o excesso de rotação (por que as molas das válvulas poderiam saltar); não dar trancos(porque o conjunto diferencial e ponta de eixo podria quebrar); saber onde parar o veículo, porque o sistema de freio de estacionamento era no cardã e as pontas de eixo não resistiriam; desacoplar o freio montanha antes de arrancar, para não quebrar a caixa; levar balde de óleo se a viagem fosse mais longa que 1.000 kms; cuidar da fiação elétrica para não incendiar; não esquecer da manivela para fazer o motor “pegar” caso houvesse problema no sistema de arranque. Tudo isso fazia do transporte no Brasil nesta época coisa de verdadeiros exploradores, e o FNM a história viva desta emoção.

Agradecemos imensamente a: Jaime Milchewski, mecânico da FNM desde seus primeiros veículos, e a José Reinert, um verdadeiro aficionado pela marca.

por Por Wilson Rebello. Texto revisado por Eriko Tallevi e Renato Cabral.

Fonte: Revista Transporte Mundial Nº13

Dezembro/2003-Janeiro/2004, Editora MotorPress Brasil

Se desejar ler o artigo original da revista Transporte Mundial Nº13 clique aqui.